Une famille syrienne ayant fui la guerre débarque en Biélorussie où elle doit traverser la frontière vers la Pologne grâce à des contacts, pour ensuite rejoindre la Suède là où habite un proche qui a planifié leur parcours et attend avec impatience leur arrivée. Tout est prévu pour que cette famille arrive sans encombre dans l’Union européenne par la Pologne, via la Biélorussie — c’est en tout cas ce que leur garantit leur contact en Suède.

Pourtant, déjà au passage de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, les choses se compliquent quand l’un de leurs passeurs réclament plus d’argent. Par chance, une femme les a suivis depuis l’aéroport et propose de payer le surplus.

Toute la famille ainsi que leur nouvelle amie est littéralement jetée hors des frontières biélorusses, dans un espace boisé sensé les mener en Pologne. Après avoir couru sous la menace de tirs et de cris, la famille parvient en Pologne où elle espère être prise en charge selon le droit européen d’aide aux réfugiés. Malheureusement quelques heures après avoir posé le pied sur le sol de l’Europe, la famille est renvoyée en Biélorussie. S’ensuivent des mois d’un transit permanent et effroyable entre les deux pays.

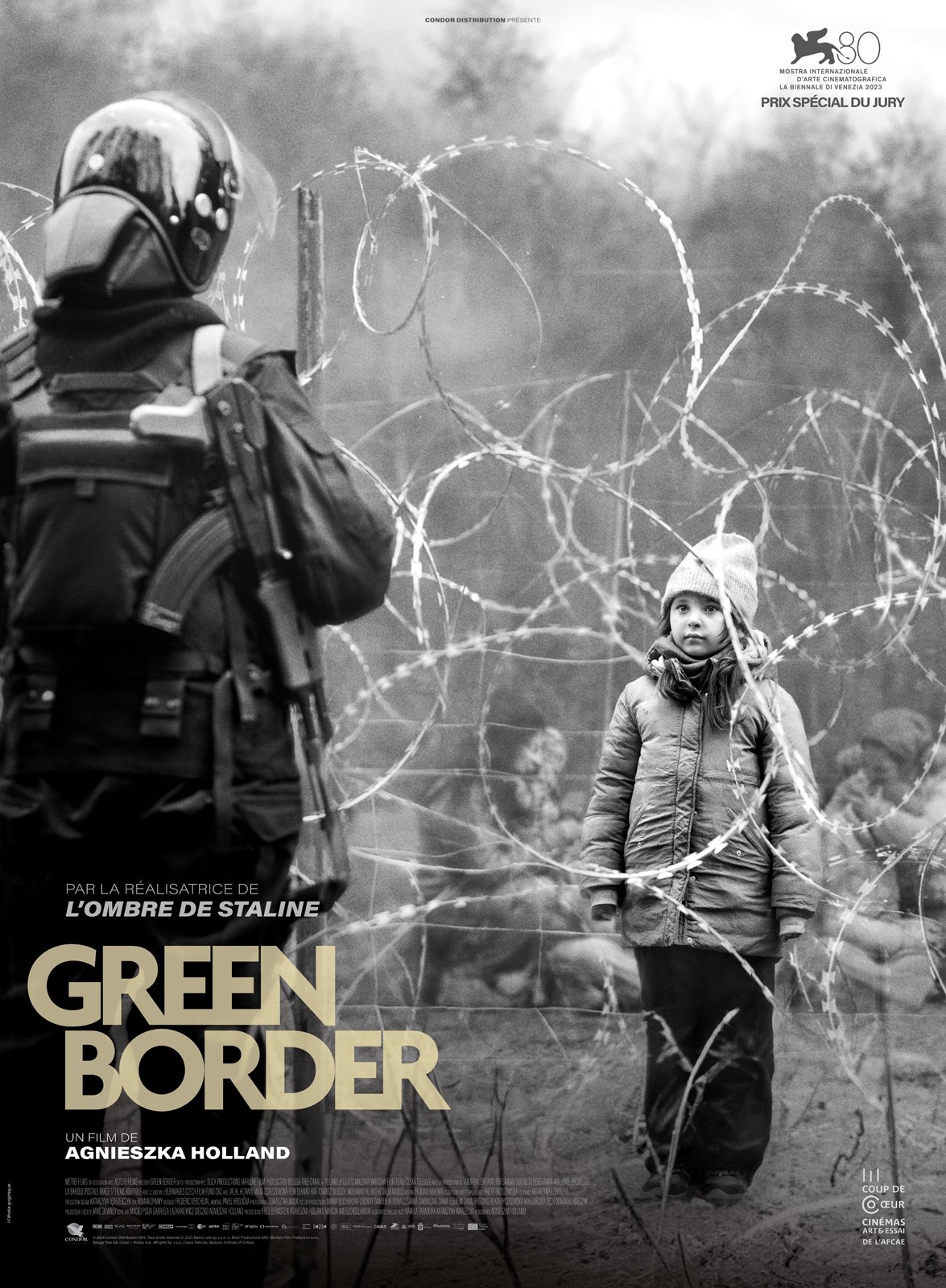

Tourné en noir et blanc pour rappeler les heures les plus sombres de l’histoire européenne, dans un temps présent qui ne cesse d’osciller entre un oubli manifeste et des évocations plus ou moins assumées, le film d’Agnieszka Holland jette une lumière brute et contrastée sur les évènements qui se sont déroulés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. A travers le parcours d’une multitude de personnages, du garde-frontière polonais, aux activistes polonais en passant par la famille syrienne et d’autres réfugiés qui partagent leur sort, la réalisatrice montrent comment chaque individu est brutalement confronté à cette situation que beaucoup ne veulent pas voir.

Le film se focalise au départ sur le parcours de cette famille syrienne, qui atterrit avec facilité en Biélorussie sans savoir qu’elle est tombée dans un piège mortel. Pendant le premier tiers du film, on les suit alors qu’ils sont ballottés entre les deux frontières, sans ressource et en plein hiver. Vient ensuite un temps, pendant lequel le spectateur suit parallèlement le quotidien d’un garde-frontière, moins méchant que les autres mais que les circonstances rendent odieux, et le quotidien d’activiste polonais qui apportent des secours aux réfugiés (médicaments, nourritures, conseils éventuels). Dans la dernière partie du film, une femme qui vit seule près de la frontière et qui va être le témoin d’un drame effroyable s’implique dans le sauvetage des réfugiés, allant jusqu’à les faire sortir de la zone boisée (dérogeant ainsi aux règles que se sont fixées les activistes qui refusent de devenir des passeurs).

Dans cette galerie de personnages, la réalisatrice s’intéresse à ceux qui sont aux contacts des réfugiés, pas aux décideurs ou aux donneurs d’ordre. Elle montre à quel point cette situation crée de la souffrance et de la violence. Les individus ne sont alors ni héroïques ni démoniaques, ils tentent juste de survivre dans une situation catastrophique. Elle tente de ne pas porter de jugement mais montre la difficulté pour ces personnages de désobéir à des ordres venus d’en-haut. Le contraste est d’ailleurs saisissant (douloureux) quand à la fin du film, les gardes-frontières veillent à l’accueil des réfugiés ukrainiens, on comprend que les donneurs d’ordre ont toutes les cartes dans leurs mains pour éviter ces catastrophes pour les réfugiés comme pour les populations qui sont à leur contact.